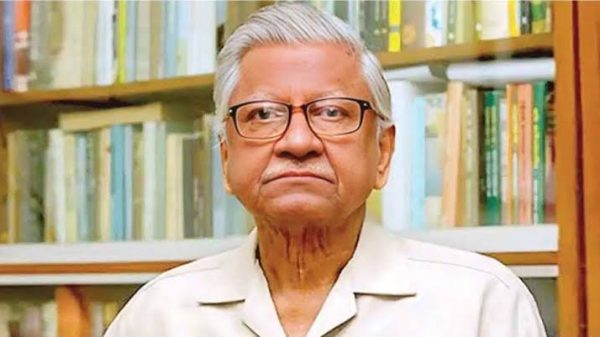

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ / আবুল কাশেম ফজলুল হক

- সময় বৃহস্পতিবার, ২৫ জানুয়ারী, ২০২৪

- ৫৩৮ বার দেখা হয়েছে

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায়, উনিশ শতকে, বিত্তশালী ও বিত্তাভিলাষী বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজ ও ইংরেজির প্রতি এতই আকর্ষণ জেগেছিল যে, তারা বলত, ইংরেজিতে খাও, ইংরেজিতে কাপড় পর, ইংরেজিতে চিন্তা কর, ইংরেজিতে আশা কর, ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখ, ইংরেজের পেছনে চল। ইংরেজ ও ইংরেজি ছিল তাদের ধ্যান-জ্ঞান। সেদিনের উচ্চাভিলাষী বাঙালি প্রবল আগ্রহে ইংরেজদের দাসত্ব মেনে নিয়ে ইংরেজ এবং ইংরেজিকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছিল। ১৮২০-এর দশকের শেষে এবং ১৮৩০-এর দশকে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এমন কথাও বলেছে: If we hate any- thing from the bottom of our heart, it is Hinduism. স্বদেশী-ঐতিহ্যের সবকিছুকে তারা চরম অবজ্ঞাযোগ্য এবং ইংরেজদের সবকিছুকে তারা পরম ভক্তিযোগ্য ভেবেছে। মধুসূদনের মতো লোক যিনি পরে ‘যশোরের বাঙাল’ বলে আত্মপরিচয় দিতেন, তিনিও বাংলা ও বাঙালিকে অবজ্ঞা করে প্রথমে ইংরেজিতে কাব্য লিখেছিলেন এবং প্রথমবার ইংরেজ মেয়ে ও দ্বিতীয়বার ফরাসি মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। বাঙালি মেয়েদেরকে তিনি অবজ্ঞাযোগ্য মনে করেছিলেন। বঙ্কিমের মতো লোক যিনি বয়স চল্লিশ পার হওয়ার পর প্রবলভাবে ঐতিহ্যপন্থী হয়ে ওঠেন, তিনিও কর্মজীবনের শুরুতে পাশ্চাত্যপন্থী ছিলেন এবং প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে লিখেছিলেন। বাঙালি আইসিএসদের মধ্যে কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করার এবং ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করার প্রবল আগ্রহ দেখা গেছে। সেকালে উচ্চাভিলাষী বাঙালি ইংরেজদের সঙ্গে এবং ইংরেজির মধ্যে আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় দেখতে পেয়েছিল।

তবে এর বিপরীত চিত্রও ছিল। রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার প্রবল অনুরাগী হয়েও ছিলেন ঐতিহ্যের ধারক, বাহক, স্রষ্টা; অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, ত্রিবেদী ও শরৎচন্দ্রও তাই। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহ্যে স্থিত হয়েই নিজ নিজ সৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলি, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রমুখও ঐতিহ্যে স্থিত থেকে ইংরেজি-শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদন অনুশোচনা করে লিখেছিলেন: ‘হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন…। ১৯৪৭ সালের পরেও ‘বিলাত

দেশটা মাটির, সোনা-রূপার নয়’-এই রকম কথা সংবলিত কবিতা মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইতে ছিল। কামিনী রায়ের লেখা একটি কবিতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Matriculation Bengali Selection এ ছিল; মনে পড়ে।

“পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মতো কেন বলিস?

পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মতো কেন চলিস?

তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,

মুছে সেটুক বাজে হলি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?

আপনারে যে ভেঙ্গে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে

অলীক, ফাঁকি, মেকি সেজন, নামটা তার কদিন বাঁচে? পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা রে

খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে।”

ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের ও জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের এবং ভবিষ্যৎ চিন্তার অবলম্বন ছিল বাংলাভাষা। এজন্য সেকালে বাংলাভাষার অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল।

পলাশীর যুদ্ধের সময়কার কথা। সেদিন মুর্শিদাবাদে সিরাজুদ্দৌলা রাষ্ট্র চালাতে পারছিলেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন। দরবারে তাঁর প্রতি আমলাদের, ব্যবসায়ীদের, জমিদার-মহারাজদের ও গণ্যমান্য লোকদের যথেষ্ট আস্থা ছিল না। দেশে বিশৃঙ্খলা চলছিল। সিংহাসনে বসে তিনি ক্ষমতা সুসংবদ্ধ করতে পারেননি। সঙ্কট অনেক আগে থেকেই ঘনীভূত হয়ে আসছিল। সেই পরিবেশেই মীরজাফর ও ক্লাইভের উত্থান। সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মুর্শিদাবাদের প্রতিপত্তিশালী ও গণ্যমান্য লোকেরা সেদিন মীরজাফর ও ক্লাইভের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পরে মীরজাফর ও ক্লাইভের পক্ষের লোকেরা, দুই-এক জেনারেশন যেতে না যেতেই, ইংরেজ ও ইংরেজিকে জগদীশ্বরের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, নাটকের সিরাজুদ্দৌলা আর ইতিহাসের সিরাজুদ্দৌলা এক নয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরে শিক্ষিত-সমাজে জাতীয় চেতনার জোয়ার দেখা দিয়েছিল এবং ইংরেজ-শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালের বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। সে অবস্থায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় বীরের অভাব অনুভব করে শচীন সেন প্রাণের আবেগ আর মনের মাধুরি দিয়ে নাটকের সিরাজুদ্দৌলাকে সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তাতে অবশ্যই ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। তবে তার সহায়তায় উত্তরকালের নতুন ইতিহাস সৃষ্টিও করা হয়েছে। সেদিন টিপু সুলতান, মীরকাসিম ও প্রতাপাদিত্যকেও জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে নাটক রচনা করা হয়েছিল।

আজকের বাংলাদেশের অবস্থার কথা ভেবেই এসব কথা স্মরণ করছি। বাংলাদেশে দেখছি শাসক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা এবং ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাভিলাষীরা, আর বিত্তবান ও বিভাভিলাষীরা হোলজম্যান, মেরি এ্যান পিটার্স, হেরি কে টমাস প্রমুখ মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের সিদ্ধিদাতা গণেশের আসনে বসিয়েছেন এবং তাঁদের কৃপালাতের জন্য পূজা-অর্চনায় লিপ্ত আছেন। সেদিন মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য লোকদের কাছে রবার্ট ক্লাইভের যে মর্যাদা ছিল, আজ ঢাকার গণ্যমান্য লোকদের কাছে এঁদের মর্যাদা তার চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশের প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিবিদদের, প্রতাপশালী বুদ্ধিজীবীদের ও অর্থগৃধনু ব্যবসায়ীদের কাছে এঁরা সিদ্ধিদাতা গণেশের চেয়েও বহু গুণ বড় স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এই পরিবেশে আজ বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণী ও উচ্চমধ্যশ্রেণীর উচ্চাভিলাষী বাঙালিরা ইংরেজি ভাষার ও মার্কিনিদের অন্ধভক্ত। নিজেদের ভালো-মন্দও এরা নিজেরা বিচার করে দেখতে চায় না অন্ধভাবে মার্কিন-নীতি অনুসরণ করে। এদেশে আজ বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনোটা নিয়েই কোনো বিচার-বিবেচনা নেই, আছে শুধু ওয়াশিংটনের অন্ধ অনুগামিতা। আরও লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি তার সমগ্র ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও বর্জন করে চলছে। ৬২

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বিরাট বিপ্লব সাধিত হওয়ার ফলে খাওয়া-পরার সমস্যার সমাধান মানবজাতি এখন মোটামুটি করতে পেরেছে। কিন্তু নতুন প্রযুক্তির পরিমণ্ডলে প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা, নতুন আইন-কানুন ও রীতি- নীতি, নতুন প্রথা-পদ্ধতি ও বিধি-ব্যবস্থা, ন্যায়বিচার সম্পর্কে উন্নত নতুন ধারণা উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করতে না পারার ফলে এবং পুরনো কায়েমি-স্বার্থবাদীদের হাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকার ফলে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এই বাস্তবতায় বিশ্বব্যাপী ইংরেজির প্রতিপত্তিও বেড়েছে এবং বাড়ছে। দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় ভাষাসমূহ দুর্গতিতে পড়েছে।

বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, অবাধ প্রতিযোগিতা, নৈতিক- বিবেচনা- বর্জিত মুক্তবুদ্ধিচর্চা ইত্যাদিকে অবলম্বন করে ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক যে বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে, তাতে জাতীয় চেতনা, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতিরাষ্ট্র ইত্যাদিকে সমূলে উৎপাটিত করে এসবের স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী গণবিরোধী বিশ্বায়নের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বায়নের সংস্কৃতির বাহন হচ্ছে আজকের ইন্টারনেট, সেটেলাইট টেলিভিশন, বিবিসি রেডিও, ভয়েস অব আমেরিকা, কিছু সংবাদপত্র, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি। এগুলো জনস্বার্থেও ব্যবহৃত হতে পারত। বিশ্বায়নের সংস্কৃতিকে বলা হচ্ছে ‘আকাশ-সংস্কৃতি’। এই সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতির স্থলাভিষিক্ত করার জন্য পৃথিবীব্যাপী অর্থপিশাচ ও ক্ষমতাপিশাচেরা মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করে অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি কার্যকর করে চলছে। সাধারণ মানুষকে তারা ব্যবহার করতে চাইছে সম্পূর্ণই তাদের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে। মানুষকে তারা অভিহিত করছে মানবসম্পদ বলে এবং বৈষয়িক সম্পদের মতোই তারা ব্যবহার করতে চাইছে মানুষকে। বিশ্বায়নের নেতৃত্বে আছে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডা, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া। ইউরোপীয় ইউনিয়নও আছে। পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রের সরকার নির্বিচারে গণবিরোধী বিশ্বায়নকে গ্রহণ করে নিয়েছে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তঃবিল, বিশ্ববাণিজ্যসংস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত করে চলেছে বিশ্বায়নের নীতি ও আদর্শকে। জাতিসংঘ তার নীতি ও লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হীন উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে গোটা পৃথিবীতে ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক একরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক আয়োজন চালানো হচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন অপশক্তি জাতিসংঘকে নিজেদের হীনস্বার্থে পরিণত করেছে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে। বিশ্বব্যাপী মানুষের সমাজে প্রবর্তন করা হচ্ছে মাৎস্যন্যায়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ মানুষ অসহায়, প্রতিবাদহীন, ভাগ্যনির্ভর, অন্যায়-অবিচারের সামনে আত্মসমর্পণ-পরায়ণ। এই বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে আজ পৃথিবীর দেশে দেশে ইংরেজি ভাষাকে জাতীয় ভাষাসমূহের স্থলাভিষিক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ৬৩

আমাদের সামনে প্রশ্ন, প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থার এহেন পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার স্থান কোথায় এবং কতখানি? আর বছর দশেক গেলে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা কতখানি থাকবে? বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আজ কী হওয়া উচিত?

যা দেখতে পাই, শুনতে পাই, তাতে মনে হয়, বাংলাদেশের ধনিক-বণিকেরা, আমলা-বুদ্ধিজীবীরা, বিত্তবান ও বিত্তাভিলাষীরা, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাভিলাষীরা, খ্যাতিমান ও খ্যাতি-অভিলাষীরা তাঁদের কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষা অল্পই রাখতে চান। তাঁরা অতি দ্রুত ইংরেজিতে চলে যেতে চান। বিশ্বায়নের মোকাবিলার কিংবা সুযোগ গ্রহণের কথা বলে তাঁরা কার্যত বাংলাদেশে ইংরেজিকে ও যুক্তরাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান।। তাঁরা মনে করেন বাংলাদেশে বাংলার স্থলে ইংরেজি এবং স্বদেশী সবকিছুর স্থলে যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছু গ্রহণ করতে পারলে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইউরো-মার্কিন শক্তিকে যেভাবে ডেকে আনা হচ্ছে, কূটনৈতিক মহল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যেভাবে এগিয়ে আসছে, বাংলাদেশের সবকিছুর প্রতি যেভাবে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করা হচ্ছে, তাতে এই কালের সাদৃশ্য পাওয়া যায় মীরজাফরের ও লক্ষ্মণ সেনের কালের সঙ্গে। বাংলা ভাষা ত্যাগ করে ইংরেজি ভাষা গ্রহণের এই প্রবণতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম।

বাংলা পরিত্যাগ করে ইংরেজি গ্রহণে পশ্চিম বাংলা ও আগরতলা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে বলে মনে হয়। সেখানে আবার বাংলা ও ইংরেজির মাঝখানে রয়েছে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি।

ইউনেস্কোর সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর ভাষিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে জনসংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে বাংলাভাষীদের স্থান চতুর্থ। দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এমন ভাষার সংখ্যা গোটা পৃথিবীতে দুইশো। জনসংখ্যার আধিক্যের দিক দিয়ে চীনা,ইংরেজি ও রুশ ভার্থীদের পরেই বাংলাভাষীরা। বাংলাভাষীরা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, আগরতলা ও পার্শ্ববর্তী আরো কিছু এলাকা জুড়ে বাংলাদেশ ও ভারত এই দুই রাষ্ট্রে। অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষাও শব্দভাণ্ডার ও রূপরীতির দিক দিয়ে বাংলা ভাষার খুব কাছাকাছি। বিশ্বায়নের অভিঘাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করে চলার ইচ্ছা আজ দুই রাষ্ট্রের বাংলা ভাষীদের মধ্যেই দুর্বল। বিচার-বিবেচনা ছাড়াই দুই রাষ্ট্রেই বাংলাভাষীরা বাংলা ভাষা সেই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতি ত্যাগ করে বিশ্বায়নের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে চলছে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের অনেক বাঙালি আছে। বিদেশে গেলে অনেকেরই স্বদেশের সবকিছুর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। প্রবাসী বাঙালিরা বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কী কিছু করতে পারবে?

সাধারণ মানুষ যারা মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ, তারা বাংলা ধরে আছে এবং থাকবে, কারণ তাদের অন্য উপায় নেই। বাংলাদেশে কিংবা ভারতে তাদের সকলকে ইংরেজি শেখানোর সার্বিক আয়োজন কী করা হবে? তাদের তো শিক্ষা লাভেরই সুযোগ নেই! তাদের দ্বারা বাংলাভাষার উন্নতি তো আশা করা যায় না।

বাংলায় যারা গান শুনতে চায়, তারা শুনবে। বাংলায় যারা নাটক দেখতে চায়, তারা দেখবে। বাংলায় যারা গল্প-উপন্যাস পড়তে চায়, পড়বে। বাংলায়

যারা চিঠিপত্র লিখেতে চায়, লিখবে। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক বাংলায় থাকবে। তবে গভীর চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রপরিচালনা ইত্যাদিতে বাংলার স্থান থাকবে না। এই হলো ধনিক শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীর সাধারণ প্রবণতা। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার উন্নতি হচ্ছে না। ভাষাগতভাবে বাংলার উপর নির্ভরশীল জনগণেরও উন্নতি হচ্ছে না। এভাবে চললে বাংলা ভাষা উপজাতিদের ভাষার পর্যায়ে নেমে যাবে। ডিগ্রি অর্জনের জন্য মেধাবীরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ায় যাবে এবং তারাই এসে আবার বাংলাদেশ চালাবে। তাতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাংলা ভাষার তো কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গত দশ বছরে দ্রুত বেড়েছে। যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, আগামি দশ বছরে বাংলা মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসা একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। ১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধে, আশির দশকে ও নব্বইয়ের দশকে দ্রুতগতিতে মাদ্রাসা বাড়ানো হয়েছে। তা দ্বারা জাতিকে স্কুলপন্থী ও মাদ্রাসাপন্থী এই দুই ধারায় বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশে ‘মৌলবাদী’ ও ‘মৌলবাদ-বিরোধী’ শক্তি তৈরি করে তাদের মধ্যে সংঘাত লাগানো হয়েছে। এত দিনে দুই ধারাই বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দুই ধারাই নিজেদের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য হেরি কে টমাসদের উপর ইউরো-মার্কিন কূটনৈতিক মহলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। খবরের কাগজে দেখলাম, কয়েকদিন আগে হেরি কে টমাস টাঙ্গাইলে এক স্কুলের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়ে বক্তৃতায় বলেছেন: বাংলাদেশে গরিব লোকদের ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় পড়বে, মধ্যবিত্তদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়বে, আর ধনী লোকদের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে। বোঝা যাচ্ছে, হেরি কে টমাসরা বাংলাদেশে এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দিতে চাইছে যাতে মাদ্রাসাওয়ালা ও স্কুলওয়ালাদের উপর ইংলিশ মিডিয়ামওয়ালারা কর্তৃত্ব করবে, দেশে নেতৃত্ব নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না, যারা দেশ চালাবেন তাঁরা কেবল সুশাসনের (good governance) তালিম নেবেন আর উপরে থেকে নেতৃত্ব করবেন হেরি কে টমাসরা। সুশাসনের কাজে সিভিল সোসাইটিসমূহ বা এনজিও-রা তত্ত্বাবধান করবে। সরকারি সংস্থা (Governmental Organizatios, GO) এবং বেসরকারি সংস্থার (Non-governmental Organizatios, NGO) পরস্পর-সম্পর্কিত সমান্তরাল কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিচালিত হবে রাষ্ট্রের সত্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশ্বরাষ্ট্রে বিলীন হয়ে যাবে। রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার সঙ্গে সংস্কৃতিকেও বিলুপ্ত করা হবে। রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি না থাকলে জনগণের থাকবেটা কী? মুক্ত বাজার অর্থনীতি, অবাধ প্রতিযোগিতা, আর নৈতিক-বিবেচনা-বর্জিত মুক্তবুদ্ধিচর্চা দ্বারা কী জনজীবনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সম্ভব হবে?

বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষা ইত্যাদির কোনোটিতেই বাংলাদেশ সরকারের কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনো সংস্থার কোনো ভূমিকা নেই। তারা ব্রিটিশ সরকার দ্বারা পরিচালিত। তাদের হেড কোয়ার্টার ঢাকায় কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, লন্ডনে। তাদের পাঠ্যসূচিতে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের কোনো স্থান নেই। একদা, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে লর্ড মেকলে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন: We must, at present, do our best to form a class who may be interpreterts between us and the millions whom we govern-a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and intellect.

হেরি কে টমাসরা বাংলাদেশে ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থে এই রকমই একটি শ্রেণী ব্রিটিশ-শাসনামলের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী শ্রেণী- বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন। হেরি কে টমাসদের সাফল্য রবার্ট ক্লাইভদের সাফল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

বাংলাদেশে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার স্থান নিয়ে চিন্তা-ভাবনার দরকার ছিল, এখনো আছে। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা করার এবং মত প্রকাশ করার মতো লোক কী আজ বাংলাদেশে আছেন? বিষয়টির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই সামান্য লেখা। বাংলাদেশে বাংলাকে জাতীয় ভাষার বা প্রথম ভাষার এবং ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষার স্থানে রাখতে হবে। বিষয়টিকে কেবল কাগুজে দেখানোর ব্যাপার করে রাখলে চলবে না, কার্যকর ব্যাপার করে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মোহ যত দ্রুত কাটানো যায়, তত মঙ্গল।

সকলেরই বোঝা উচিত যে, বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ে জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষা বিলুপ্ত হবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া বাকি সকল রাষ্ট্রই তাদের জাতীয় ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতিরাষ্ট্র প্রবল আগ্রহে রক্ষা করছে, ত্যাগ করছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা ও উন্নত করার জন্য তৎপর হওয়া আমাদের কর্তব্য। এতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা ভাষা দিয়েই বাংলাদেশের জনসাধারণকে জাগাতে হবে। এর কোনো বিকল্প ভাবা যায় না। বাংলাদেশের জনগণের জীবনে ইংরেজি ভাষা কার্যকর হয় বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে। ইংরেজ আমলেও তাই হয়েছিল। এখন কী অন্য রকম হবে?

বাংলা ভাষার অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলির মধ্যে প্রধান হলো বানানের সমস্যা। আমার ধারণা, বাংলা বানান এখনো স্থিতিশীল রূপ লাভ করেনি। দুইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে কয়েকটি বিষয় ক্রমাগত বিতর্ক চলছে। প্রতিটি জেনারেশন পুরাতন সমস্যাকেই মূল সমস্যা রূপে অনুভব করে। এই সময়ের মধ্যে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। আরো পরিবর্তন হবে। তারপর এক সময়ে স্থিতি দেখা দেবে। এক্ষেত্রে পরিবর্তনে মঙ্গল আছে, ভবিষ্যত দৃষ্টি ও বিচার-বিবেচনা দরকার।

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

তথ্য সূত্র: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, আবুল কাশেম ফজলুল হক। (কথাপ্রকাশ)